高可用架构方法论:从系统设计到韧性工程的全链路实践

摘要

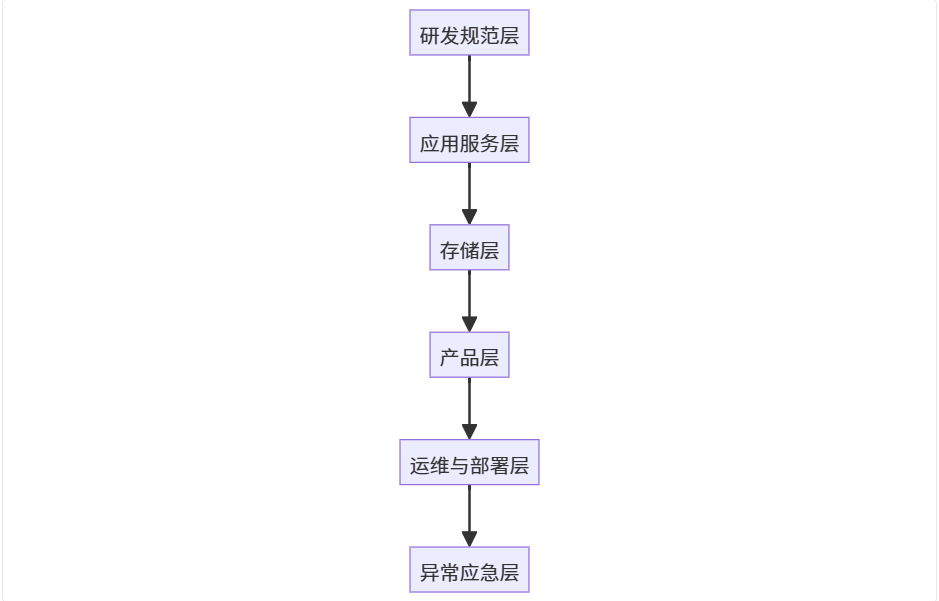

高可用系统的设计,是架构体系中最具挑战性的部分。本文从多年实践经验出发,系统化总结高可用架构的核心理念与设计策略,提出以“HA-5E 模型”为核心的可复用方法论框架,涵盖从研发规范、应用层、存储层、运维层到应急体系的全链路设计思维。

一、引言:从“稳定运行”到“高可用体系化设计”

高可用(High Availability, HA)是衡量系统健壮性的重要指标。

但真正的高可用,并不仅仅是“系统不宕机”,而是当部分组件故障时,整体仍能持续提供服务。它要求我们从“避免出错”的被动思维,转向“容错与自愈”的主动设计。

在现代互联网架构中,高可用是一个跨层级的系统工程,涉及研发、产品、存储、运维、安全等多个维度。

这就需要一套方法论,指导我们在复杂的业务与技术环境下,持续构建具备韧性的系统。

二、可用性与高可用指标体系

可用性(Availability) 是系统在可操作状态下的时间比例,常用“几个9”来衡量:

| 可用性 | 年停机时间 | 业务类型 |

|---|---|---|

| 99% | 3.65天 | 内部系统、非核心业务 |

| 99.9% | 8.7小时 | 普通互联网应用 |

| 99.99% | 52分钟 | 电商、支付系统 |

| 99.999% | 5分钟 | 金融级交易系统 |

提升一个“9”往往意味着指数级的成本增长,因此架构设计的关键在于:

“以最小代价实现足够的可用性目标”。

三、高可用架构设计原则

3.1 Design for Failure —— 面向故障而设计

假设所有依赖都会失败。

系统必须具备:

- 故障检测;

- 自动隔离;

- 快速恢复;

- 降级运行的能力。

3.2 分层与解耦

分层使系统具备可控性,解耦使模块具备独立性。

通过消息队列、缓存层、异步任务等手段,防止故障扩散。

3.3 自动化与弹性

弹性扩缩容与自动修复机制,确保系统在负载波动时仍稳定运行。

3.4 冗余与容灾

任何单点都可能成为风险点。通过多副本、多机房部署确保高可用。

3.5 可观测与演练

可观测性(Observability)让系统具备“自我感知”能力;

混沌工程(Chaos Engineering)让系统在“模拟灾难”中锻炼韧性。

四、高可用体系的分层设计实践

高可用的系统架构,不是一层技术堆叠,而是六层协同体系:

4.1 研发规范层:高可用的起点

研发流程即稳定性边界。

- 方案设计规范化:统一模板、强制评审、文档化决策;

- 编码规范化:集中日志、分布式追踪、代码检查;

- 单测与覆盖率:以最小代价提前暴露潜在问题;

- 容量规划与性能压测:通过 QPS 漏斗模型预估峰值容量。

4.2 应用服务层:核心高可用实践区

- 无状态化与负载均衡

多实例部署 + 动态流量分配(Nginx、LVS、Eureka、Consul)。 - 弹性扩缩容

基于 K8s HPA 自动伸缩或自研扩缩容引擎。 - 异步解耦与削峰填谷

通过消息队列(Kafka、RocketMQ)隔离模块、消化突发流量。 - 容错机制(Fail Fast)

快速失败而非阻塞等待,避免雪崩效应。 - 过载保护

- 限流:保护边界容量;

- 熔断:隔离下游故障;

- 降级:保留核心功能、舍弃非关键特性。

4.3 存储层:有状态系统的高可用核心

常见策略对比:

| 模式 | 特点 | 适用场景 |

|---|---|---|

| 主备复制 | 写主读备 | 后台系统 |

| 主从复制 | 主写从读 | 中型互联网服务 |

| 主从切换 | 自动容灾 | 生产环境主流 |

| 主主复制 | 双主互备 | 高一致性要求系统 |

| 分布式存储 | 多节点、分片、冗余 | 大规模数据系统(HDFS、ES、HBase) |

数据层的核心目标:不丢、不乱、可恢复。

4.4 产品层:柔性降级与用户兜底

技术的高可用,最终要转化为用户感知的平滑体验。

常见兜底策略:

- 异常时展示缓存数据或默认页面;

- 停机维护页替代 5xx 报错;

- 对关键商品、活动提供“兜底模板”;

- 异常提示文案替代空白屏。

4.5 运维与部署层:高可用的执行底座

- 灰度发布:分阶段放量验证新版本稳定性;

- 接口拨测:5秒级健康检测,自动触发告警;

- 监控与可观测体系:

- ELK(日志分析)、Prometheus(指标监控)、OpenTelemetry(全链路追踪);

- 多机房容灾部署:

- 服务层多活,存储层异步复制;

- 混沌实验(Chaos Engineering):

模拟机房断网、节点宕机,检验自愈与降级策略。

4.6 异常应急层:从事故到自愈的闭环

应急预案的核心是 “标准化恢复路径”。

- 建立系统级 SOP(Standard Operation Procedure);

- 模拟各类异常场景(网络隔离、超时、磁盘满);

- 保证“快速定位 → 快速隔离 → 快速恢复 → 事后复盘”闭环;

- 定期应急演练,保持团队响应熟练度。

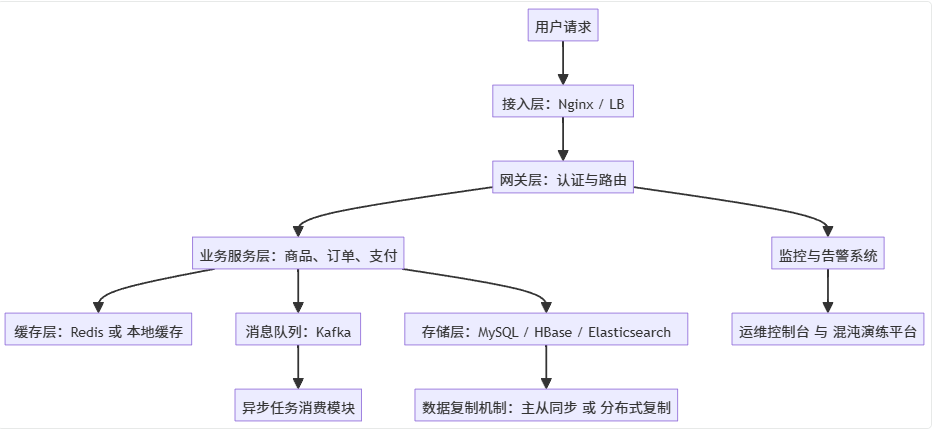

五、典型案例:电商系统的高可用架构设计

以典型电商业务为例,一个高可用系统从入口到数据层的容错链路如下:

核心防护链:

- 请求层:负载均衡 + 灰度流控;

- 服务层:无状态 + 限流熔断 + 异步队列;

- 数据层:多副本 + 自动切换;

- 运维层:多机房 + 可观测体系 + 演练。

六、高可用架构设计方法论总结(HA-5E 模型)

| 维度 | 含义 | 关键实践 |

|---|---|---|

| Elasticity | 弹性扩缩容 | 自动伸缩、资源动态分配 |

| Redundancy | 冗余设计 | 多实例、多机房、多副本 |

| Isolation | 隔离设计 | 服务解耦、限流熔断、降级保护 |

| Observability | 可观测性 | 日志、指标、链路追踪、告警体系 |

| Recoverability | 可恢复性 | 自愈机制、混沌演练、应急预案 |

这五个维度共同构成了高可用架构的“韧性五边形”,是从工程到运营的统一思维框架。

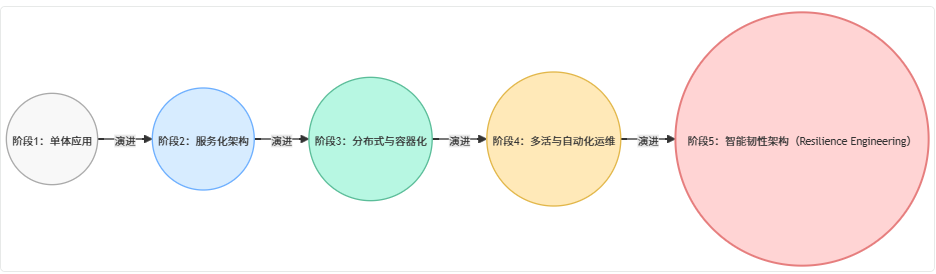

七、高可用架构演进路线图

演进说明:

- 阶段1:单体应用

- 部署集中,单点风险高。

- 阶段2:服务化架构

- 基于 RPC 或微服务,具备基本可扩展性。

- 阶段3:分布式 + 容器化

- 支持弹性伸缩与自动调度。

- 阶段4:多活与自动化运维

- 实现跨机房部署、自动化监控与故障切换。

- 阶段5:智能韧性架构

- 通过自愈算法、混沌演练、智能决策实现系统自我优化。

八、结语:从可靠到韧性

高可用的终极目标,并非永不失败,而是“在失败中保持秩序”。

真正的高可用体系,是一种 工程能力 + 组织文化 的结合:

- 架构设计上:防故障、抗突发、可恢复;

- 工程实现上:可观测、可演练、可优化;

- 团队协同上:流程标准化、响应体系化。

高可用不是终点,而是一场持续演进的修炼。每一个“故障”都是一次架构成长的契机。

推荐实践:

- 定期执行混沌实验,检验容错机制;

- 建立全链路压测体系;

- 每季度审视一次“高可用架构五要素”的执行情况。