面向异构 API 的通用集成范式

在分布式架构时代,没有任何系统是孤立存在的。我们的系统与数十个外部 API 相互依赖,但它们的稳定性、时延、协议差异,都可能成为潜在的“定时炸弹”。那么——如何构建一套 面向异构 API 的高可用架构范式,让外部依赖也能稳如泰山?

一、引言:异构 API 集成的挑战

当系统进入多服务协作时代,“高可用”不再只是指内部稳定性,而是如何在外部依赖不稳定的情况下依旧保持核心功能可用。

以一个常见的例子来说:

- A 系统需要调用 B 平台提供的身份认证、消息通知或计费接口;

- B 的 SLA 不在我们的掌控之中;

- 但一旦它“抖”一下,锅往往是我们来背。

这正是异构 API 集成的本质挑战:

我们无法控制外部系统,但必须为其不确定性负责。

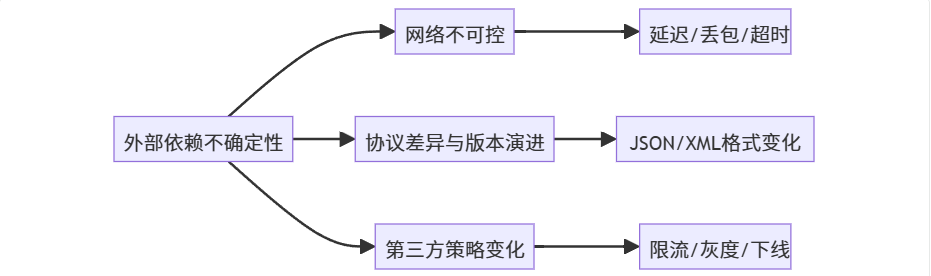

二、异构 API 的三大不确定性

无论是支付网关、地图服务、OCR、还是数据同步接口,异构 API 通常有三大不确定性:

- 网络不可控 :延迟、丢包、DNS 抖动、跨境传输等问题时常发生。

- 协议差异与演进 :不同 API 使用不同签名算法、认证方式,甚至版本字段变动。

- 策略变化频繁 :限流策略调整、权限收紧、接口下线,都可能引发连锁故障。

架构师的职责,不是让第三方完美可控,而是让我们的系统在“不完美中依然稳定”。

三、通用集成范式的设计思路

从架构视角看,设计异构 API 的高可用体系,目标可拆解为:

- 隔离外部波动

- 控制系统压力

- 增强调用弹性

- 保障核心可用

- 支撑持续观测与改进

接下来,我们通过八个关键设计策略,构建出可落地的通用范式。

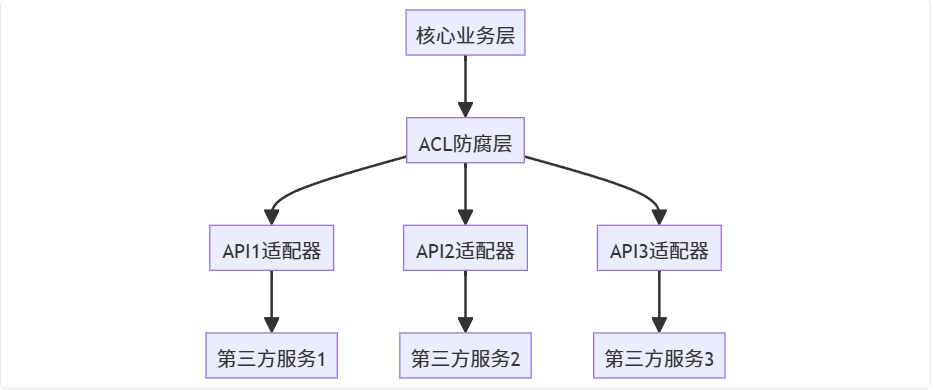

第一招:ACL 防腐层 —— 隔离技术异构性

外部系统协议、数据格式各不相同,如果直接在核心业务中集成调用,系统很快会陷入“接口地狱”。

解决方案:引入 ACL(Anti-Corruption Layer)防腐层。

ACL 防腐层承担三类职责:

- 协议转换 :屏蔽外部 HTTP、RPC、私有协议的差异;

- 数据标准化 :统一 JSON、XML、FormData 等格式;

- 安全签名与回调处理 :在边界层完成加解密、验签和回调统一。

好处:

- 内部系统始终与统一的标准接口交互;

- 未来替换外部 API,只需调整防腐层实现,不影响上层业务。

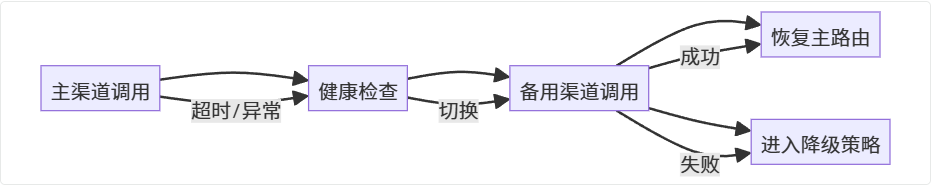

第二招:策略模式 —— 实现动态主备与故障切换

当多个 API 提供同类能力(例如两个不同供应商的接口),可以通过策略模式 + 动态路由实现自动切换。

public interface ApiProvider { |

策略模式的关键是:

- 健康检查 :定期检测接口延迟与错误率;

- 动态路由 :基于健康状态自动切换主备;

- 降级机制 :所有渠道不可用时,进入应急模式(缓存、异步处理等)。

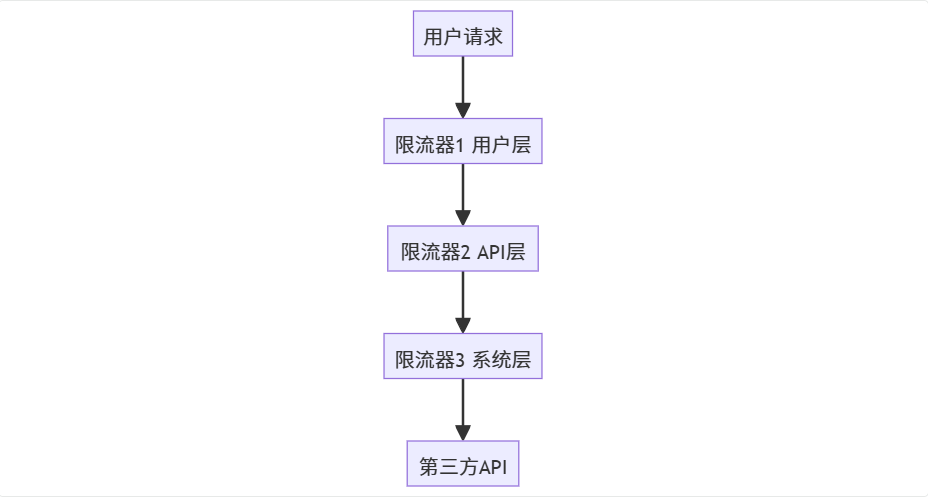

第三招:流量防卫层 —— 精准限流与过载保护

第三方 API 常有调用频控(如 QPS 10/s),超量请求不仅被拒绝,还浪费资源。

解决方案:在客户端侧提前限流。

可以使用如 Guava RateLimiter 或 Sentinel:

RateLimiter limiter = RateLimiter.create(10.0); // 每秒10次 |

四个核心限流策略:

- 多级限流 :按接口/功能分级,保障核心调用优先。

- 动态调整 :根据实时监控自适应调整阈值。

- 请求分级处理 :关键请求可排队重试,非核心直接失败。

- 多层防护 :在用户层、API层、系统层均设限流点。

第四招:容错机制 —— 超时控制与智能重试

偶发的网络抖动或超时是常态,合理的重试可以显著提高可用性。

使用指数退避重试策略(Exponential Backoff) :

Retryer<Boolean> retryer = RetryerBuilder.<Boolean>newBuilder() |

要点:

- 确保 API 幂等;

- 重试间隔逐步增加,避免雪崩;

- 日志中记录唯一请求 ID 以追踪。

第五招:熔断与降级 —— 防止系统级雪崩

当第三方持续故障时,应立即“切断电路”,防止拖垮自身。

使用 Resilience4j 或 Hystrix:

CircuitBreakerConfig config = CircuitBreakerConfig.custom() |

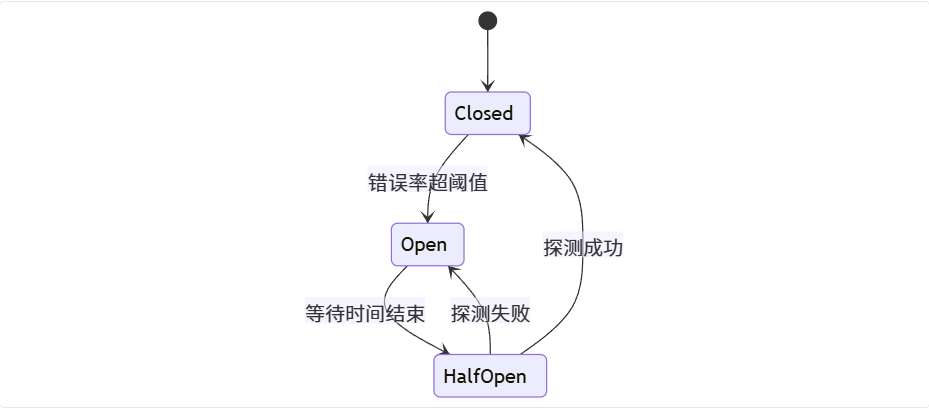

熔断三状态模型:

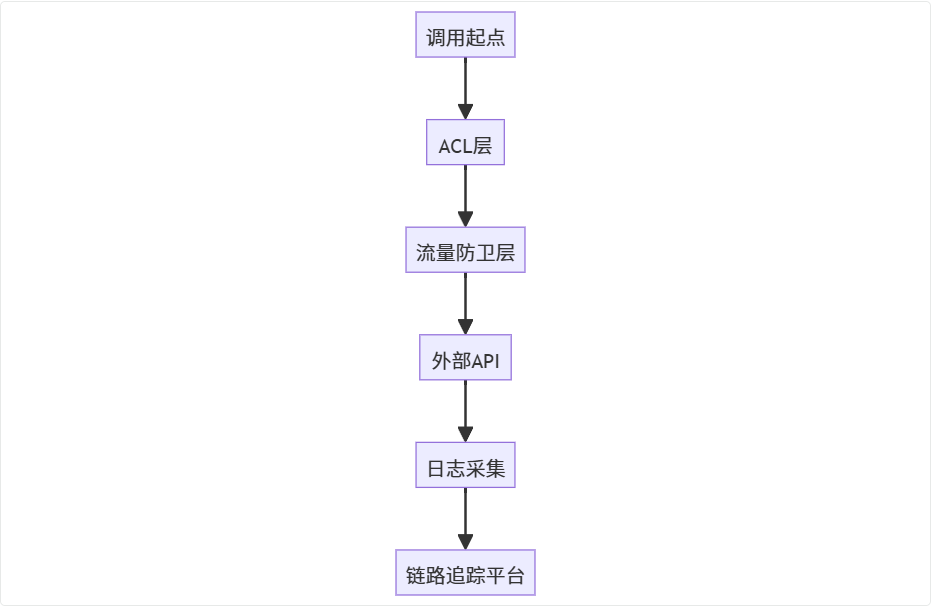

第六招:全链路可观测性 —— 让故障有迹可循

可观测性不是锦上添花,而是故障边界的生命线。

建立三大支柱:

- Metrics(指标) :延迟、错误率、限流次数、熔断状态;

- Logs(日志) :调用上下文、异常堆栈;

- Traces(链路) :跨系统 TraceID 跟踪。

搭配 Prometheus + SkyWalking,可实现从指标到调用路径的全链路追踪。

通过告警分级(P0电话、P1消息、P2邮件)避免报警风暴。

第七招:异步降级 —— 用解耦保护核心

对于实时性要求不高的场景(如数据上报、统计、同步),可以采用同步转异步机制,将外部调用移出主链路。

public class AsyncHandler { |

这种模式的核心思想是:

快速响应主流程,延迟处理非关键任务。

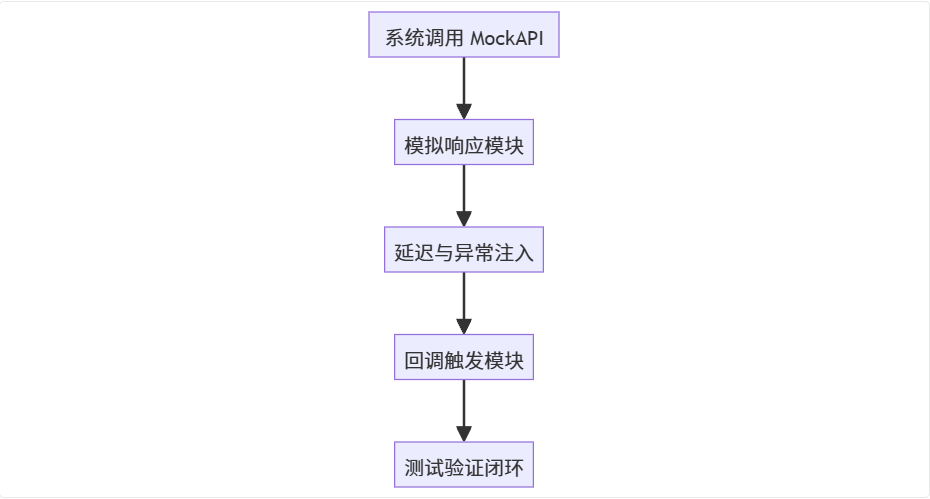

第八招:Mock 服务 —— 构建稳定的测试与验证体系

第三方测试环境常不稳定、调用成本高。

通过自建 Mock 服务,可以在研发阶段验证集成逻辑与容错能力。

Mock 服务需支持:

- 模拟正常与异常响应;

- 模拟回调逻辑;

- 支持性能压测(可调耗时、错误率)。

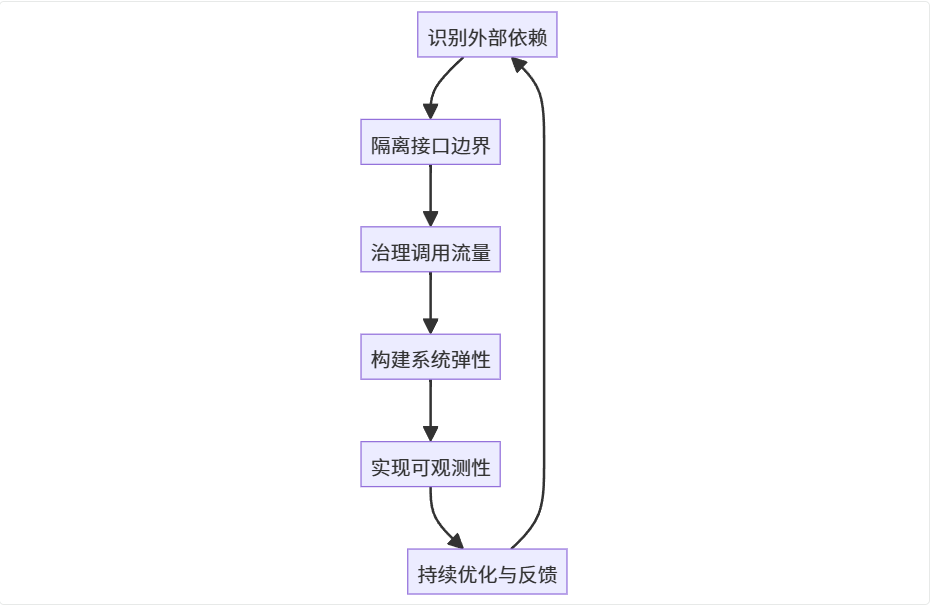

通用高可用设计方法论总结

通过以上八大策略,我们可以提炼出一套通用的异构 API 集成方法论:

一、六步闭环设计模型

| 阶段 | 核心目标 | 关键手段 |

|---|---|---|

| 1️⃣ 识别依赖 | 找出所有外部接口 | 列出调用链与关键路径 |

| 2️⃣ 隔离边界 | 降低耦合风险 | ACL、防腐层 |

| 3️⃣ 流量治理 | 控制系统压力 | 限流、速率调整 |

| 4️⃣ 构建弹性 | 容错、重试、熔断 | 提升自愈力 |

| 5️⃣ 可观测性 | 快速定位问题 | 指标+日志+链路 |

| 6️⃣ 持续优化 | 数据驱动改进 | 压测、Mock、自动切换 |

二、架构思维模型(Mermaid)

这形成了一个“自愈循环”: 发现 → 隔离 → 防护 → 观测 → 优化 → 再发现。

从工程实践角度,这一模型不仅适用于第三方 API 集成,也同样适用于微服务间调用、平台 SDK 封装以及多云服务接入等复杂场景。

结语

在真实的生产环境中,外部依赖的不确定性永远存在。一个优秀的架构师,不是消除不确定性,而是设计出可承受不确定性的系统。“让外部的不确定,变成系统的确定。” —— 这,正是面向异构 API 的通用集成范式的核心精神。